第3回 「開発・実践・評価」

1.これまでのおさらい

全国労働衛生週間の施策の1つ柱に従業員教育の教育計画を練るにあたり、教え方のセオリーともいえる、インストラクショナル・デザイン(Instructional Design、教育設計学。以下、ID)のご紹介をしています。これは、「教育活動の『効果・効率・魅力』を高めること」を重視したものでした。次に、「うまい教育のプロセス(手順)」を「分析・設計・開発・実践・評価」5つのステップに整理したADDIEと呼ばれるモデルがあり、前回は前半2項目「分析」「設計」をご紹介しました。

今回は残る3項目「開発」「実践」「評価」について触れていきます。

2.開発

ここで言う「開発」とは、設計で定めたプログラムを実行するために必要な「ツールを作る・準備する」ことをさします。表1は、集合研修でよく使われるツールです。

表1 さまざまな「ツール」

| 教材(主に講師が使用) |

教材(主に受講者が使用) |

学習管理 |

| 投影スライド |

実習用具(設備・工具等) |

名簿 |

| ビデオ(Web含む) |

小道具 |

アンケート |

| チャート図 |

ワークシート・課題 |

|

(1)投影スライド

プレゼンテーションソフトでスライド作って投影したり、その全部、または一部をハンドアウトとして印刷・配布(ダウンロード)することはもはや定番ですね。よく見る好ましくないパターンは、文字だらけの「読むスライド」を投影して、それを読み上げる講義です。投影スライドはせっかく視覚に訴えられるにもかかわらず、文字情報だけでは媒体の特性を活かしているとは言えません。

例を見てみましょう。

|

|

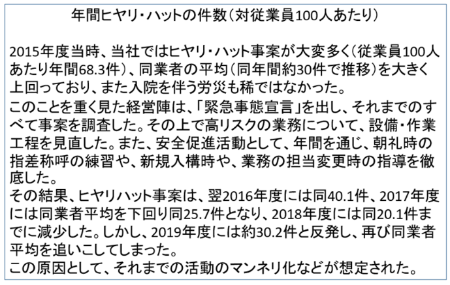

| 図1 読むスライド |

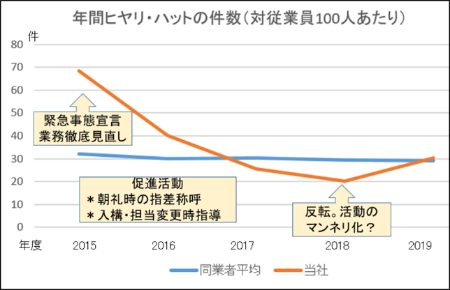

図2 見るスライド |

図1は、典型的な「読むスライド」です。一方、図2は「見るスライド」の例です。これは、図1を図式化しただけのもので、載っている客観情報はほぼ変わりません。しかし、図2の方が感覚的に経時変化が把握しやすい、大意をくみとりやすいなど、図1にはない、視覚情報を持つスライドならではの付加価値を感じますね。

(注:図中の表記は全て架空のものです。)

(2)実習用具

例えば表2のようなメタボリックシンドローム教育ではどんな用具が想起されるでしょうか。

体重計や腹囲を測る巻尺などは、その1つですね。あるいは、前日の摂った飲食物からカロリーを算出するなら、成分に関する資料も必要でしょう。 それらの場合、自身の結果を計算する際には、電卓や計算式の書いたワークシートなどもあった方がよさそうです。

表2 メタボリックシンドローム教育の用具例

| 測定 |

BMIやカロリー計算 |

参考資料 |

| 体重計、巻尺、血圧計 |

電卓・ワークシート |

食品成分早見表 |

3.実践

ここで言う「実践」とは、研修を実際に行う際のポイント・留意点をさします。

(1)研修本番の技術

本番では、研修(講義や実習)の中身はもとより、講師の立ち居振る舞いや進行にも留意が期待されます。

以下、その例を挙げます。

①立ち居振る舞い

1)手の動きに関する留意点の例

前後に組まない/ポケットに入れない/腕組みをしない

2)視線に関する留意点の例

Z字にアイコンタクト(受講者とひと呼吸ずつ視線を合わせる)をする/スクリーンに向かって話さない/PCに向かって話さない

②研修の進め方の工夫

講師の話だけでなく、さまざまな「やりとり」や能動的な学習が望まれます。

以下はその例です。

1)質問をする

閉じた質問(ハイ、イイエや選択で答えるもの)、

開いた質問(自由に意見を言うもの)

2)自分の意見をまとめさせる

課題やフォームを用意して、受講者の考えの整理や行動計画の作成をさせる

3)話しあう

テーマや納期、発表の仕方などを決め、ペアやグループで話し合いや共同制作をさせる

(2)事前に行なうこと

研修は、本番だけでなく、それを支える下記のような事前の準備も重要です。

①レイアウト

研修内容に応じたレイアウトを準備します。スクール形式のほか、グループワークをする場合は島形がよいですね。また、実技や実習を取り囲むように見たり、クラス全体で話しあいをするのであれば、コの字型も有益です。

②グルーピング

実技や討議など、グループ活動にはグルーピング(班作り)が不可欠ですが、活動の目的にあったメンバー構成が重要です。普段接しない幅広い知見を重視するのであれば、グループメンバーはそれらをバラつかせた方がよいし、特定の事を深掘りさせたいのであれば年齢や経験は揃えた方がよいかもしれません。

4.評価

学習の評価をひとくちでいえば、前回触れた「所期の目標」をどれだけ達成できたか、ということになりましょう。知識とその応用ならペーパーテストが、運動技能なら実技試験が、また態度が教育課題であれば行動観察や作文が主な評価方法になります。また、評価を4段階に整理した「カークパトリックの4段階モデル」は、評価を考える上での参考になります(表3)。

表3 教育効果の4段階モデル

(1959,D.カークパトリックを、メタボリックシンドローム教育の文脈で柴田補記)

| レベル |

名称 |

測定する内容 |

例 |

測定方法の例 |

1

|

反応 |

満足度 |

講師の話はわかりやすかったか |

アンケート |

| 2 |

学習 |

身についたか |

①基準値を覚えたか

②正しく腹囲を図れるか

③生活の改善計画をたてられるか |

①知識テスト

②実技テスト

③計画立案 |

| 3 |

行動 |

行動に移したか |

望ましい日常生活をおくれるか |

行動観察・記録 |

| 4 |

成果 |

成果が出たか |

健診結果が改善されるか |

健康診断 |

ここで留意したいのは、レベル1だけは、講師や主催者の評価であり、受講者の評価ではないという点です。よく「研修の評価=アンケートを取る」というケースを聞きますが、それだけでは受講者の学びの評価はできません。

5.まとめ

3回にわたって教育のプロセスについてお話してきました。

「分析」で明らかにした対象者をゴールに導くために、効果・効率・魅力的な「設計」を考え、それを実現するためのツールを「開発」し、そしてそれを本番でどう「実践」するか、それをどう評価するかについて各々の知見をいくつかご紹介しました。

全国労働衛生週間にあたり、これらが皆さまのお役に立てば幸いです。

【参考文献】

*柴田喜幸 「産業保健スタッフのための教え方26の鉄則 イケてる健康教育はインストラクショナルデザインで作る!」(中央労働災害防止協会,2018)

*鈴木克明 「放送利用からの授業デザイナー入門」(日本放送出版協会,1995)